哪里“发紫”“出痧”多,哪里“毒”就多。可一次门诊随访里,我们做了个小实验:同一个人、同一瓶刮油、同一把板,先轻后重,仅换了手法力度,右背“紫黑如云”,左背“淡红点点”。没有换体质,没有换器械,只是换了手法,结果却被许多人解读成“右背毒多”。这正戳中多数人的痛点:我们太想用“可见的颜色”解释身体复杂的问题,于是把“颜色”当真相,把“疼痛”当排毒。事实上,出痧更多是对机械刺激的反应,是皮下微循环改变的“可视化”,不是体内“毒素”被拖出来的证据。别被颜色牵着走,也别让疼痛感成为“有效”的唯一证明。

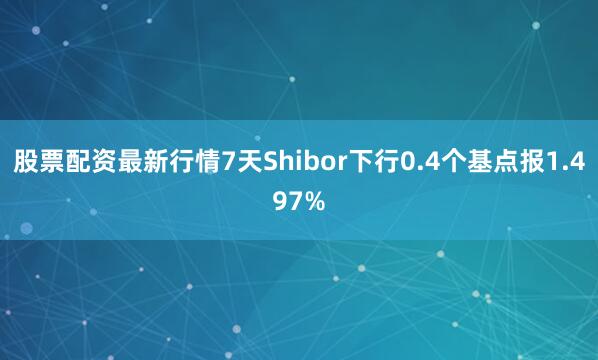

出痧到底是什么:微循环变化≠毒素排出

严格说,刮痧后的“紫、红、点、片”,多为毛细血管充血、渗出与局部微出血,再伴随组织胺、前列腺素等炎性介质的释放,引发短暂的发热与酸胀。这些变化可以在一定程度上改善紧绷肌群的血流,缓解由姿势、劳损带来的局部不适,但它们不是“体内毒素”的实体,更不会被“刮出来”。颜色深不代表“毒多”,往往与力度、速度、停留时间、个人皮下脂肪厚度、毛细血管脆性、近期是否饮酒或熬夜等相关。至于所谓“黑得像墨”就是“大毒出尽”,更是误读:那可能只是过度刺激后的瘀斑。把生理反应当作“排毒凭证”,既放大了刮痧作用,也掩盖了真正需要关注的生活习惯与基础疾病。

哪些人该慎刮或不刮:不是人人都适合“上板”

如果你正处在以下状态,请放下刮痧板:其一,凝血功能异常、血小板偏低、容易青紫出血的人群;其二,正在使用抗凝药、抗血小板药或近期大量饮酒者;其三,皮肤破损、湿疹、皮炎、感染区或有静脉曲张部位;其四,孕晚期、恶性肿瘤活动期、严重心脑血管不稳者;其五,发热不明、极度乏力或刚做完剧烈运动、桑拿后。即便是体质较好的人,也别把刮痧当“情绪泄洪口”,越痛越想“加点力”的冲动最危险。任何一次“重手感带来的快解”,都有可能换来更久的皮下瘀斑与肌膜炎症反应。身体不是“出痧越多越干净”的黑板,更不是“想清屏就猛擦”的手机屏幕。

刮痧的边界与正确打开方式:把它当“辅助”,而非“疗万能”

若确需刮痧,请把它定位为缓解紧张肌群、亚健康疲劳的辅助手段,而非治百病的钥匙。操作上:选光滑无毛边的刮板,搭配润滑介质;沿肌纤维方向,力度从轻到中,控制在皮肤潮红或淡出痧即可;单一区域一次不超过5—10分钟,全身总时长不宜过久;24小时内避免热水冲烫、酒精擦拭、剧烈运动与日晒;间隔48—72小时再对同一区域进行下一次。别在颈两侧重压、别在骨突处“来回锯”、别在脊柱棘突上猛推。真正专业的治疗,需要在合格场所、由受训从业者评估体质、部位与禁忌后进行,而不是跟着短视频“一学就上手”。

别把“排毒”寄托在颜色上:日常才是身体自净的底座

人体所谓“排毒”并非一次性外力“清仓”,而是肝脏代谢、肾脏滤过、肺部呼出、皮肤与肠道协同的长期工作。想让系统顺畅,优先做三件事:一是规律睡眠与稳定三餐,减少酒精与高脂高糖,让肝肾少加班;二是保持每周≥150分钟中等强度运动,促进胰岛素敏感性与全身循环;三是让肠道按时“打卡”,膳食纤维与足量水分比任何一次“重手刮”都更能降低真实的代谢负担。颈肩紧、背僵硬时,优先纠正姿势、做拉伸与帮助恢复的小肌群训练;若长期反酸、乏力、体重异常波动、晨起水肿等信号出现,尽快就医排查基础疾病。别把“颜色变化”当健康凭证,把选择权交回给“可持续的生活”。

一个常见的误会:当“大片紫黑”遇上“重手好用”的执念

有位阿姨每逢疲惫就让家人“用力刮到黑”,觉得第二天轻松就是“毒出了”。一次她同时在服用阿司匹林,结果背部大片瘀紫、两周不散,夜里翻身都痛。真正让她轻松的,并不是“黑色越多越干净”,而是短暂的局部麻木与注意力转移;真正让她难过的,是抗血小板药叠加“重手”的后果。后来我们做了调整:改为轻度手法、缩短时长、配合热敷与拉伸,并把睡眠和饭点捡回来。她发现:不再追求“黑到吓人”,肩颈也能慢慢好转。这不是“否定刮痧”,而是把它放回正确的位置——人为刺激的一种选择,不是“排毒总开关”。

别让“看得见”绑架“真正有效”

健康从来不是一场靠“颜色”“疼痛”来证明的表演。出痧,只是皮下微循环的应激痕迹;真正的“排毒”,靠的是器官稳态与生活方式的耐心积累。把刮痧当工具,而非信仰;当辅助,而非全部。想要轻松,不是“今天刮狠一点,明天就焕然一新”,而是一次次在作息、饮食、运动、情绪里做减法。下次再看到“出痧如墨”的照片,请先问问:这是力度的产物,还是身体在求饶?当我们把注意力从“看上去有效”,转向“长期可持续”,你会发现:少一点花哨,多一点规律,身体才会给出最稳定的回响。

亿资策略-杠杆配资炒股-在线股票配资-券商配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:网络配资平台为八方来客带来集视觉、艺术与互动于一体的精彩体验

- 下一篇:没有了